楊承淑(輔仁大學跨文化研究所共事同仁)

緬懷湯師

老師從清華大學退休之後,就和學日語的學生有了結緣的契機。在極少數的接觸機會中,我發現老師對語言學的學生像是對待子女,對日語的學生則彷彿對待孫子。同樣是十八尖山的跑步,若望老師等竹林七賢的行程是陸戰隊等級,而我們的成員大都是娘子軍,行程迷你且龜速到只能說是雜牌軍。

這個雜牌軍,還好不是冒牌貨,總算是經老師認證的「湯家班」。湯家班成軍於東吳大學,成員幾乎都是在大學任教的老師或是老師指導的碩博士生。我們平常在老師東吳大學的課上旁聽,暑假裡隨著老師「求學沒有假期」的指導原則下,陸續遠征過新竹的修道院等地,追隨老師聞道聽課的成員有來自大陸、日本、歐美等地,期間從數週到十數年。有一年暑假,我大致清點了一下,竟然高達近20篇論文,從這個湯家班產出。老師聽聞後也深感欣慰,露出滿意的笑容。大概就是那時候,我們開始號稱「湯家班」,老師也就欣然接受了。

湯家班歷經20年,老師身邊的科技部計畫助理嘉菁,也從20幾歲的碩士生成長為博士並成為人師人母。老師陸續從元智、東吳退休後,決定到輔仁大學我所任職的跨文化研究所。他告訴我要終老於此,支持到我退休為止。發下這樣的宏願,真是太不容易了!尤其,師母驟逝的驚天打擊襲來,老師日日強忍悲痛發憤與師母合著,每年出書不輟。課間休息或用餐時,每每數著今天是師母離世第幾日,看著他思念伴侶的神情,心中萬般不忍。但也深深感受到師母在老師的思念中,如此鮮活地歷久彌新。

老師晚年之際,較常吐露自己的求學心得或與師母的生活往事。我從中自然獲益良多,因為老師對生活瑣事的觀察,當然也如學術一樣,一定加以條理化並加上哲理化的詮釋。事後印證於相關人事物,都令我佩服得五體投地。而湯家班每一位成員於公於私,老師都體察入微,且往往不著痕跡地伺機幫襯,讓我們聚集在老師的羽翼之下,形成一股強大的團結力量。

如今老師真的不在世間了,我們失去了偉大的學術導師與強大的心靈支柱。盼從大家對老師的回想中,點滴體察老師的智慧火花,並在自己的未來路途上,成為指引的明燈。老師,我們想念您!

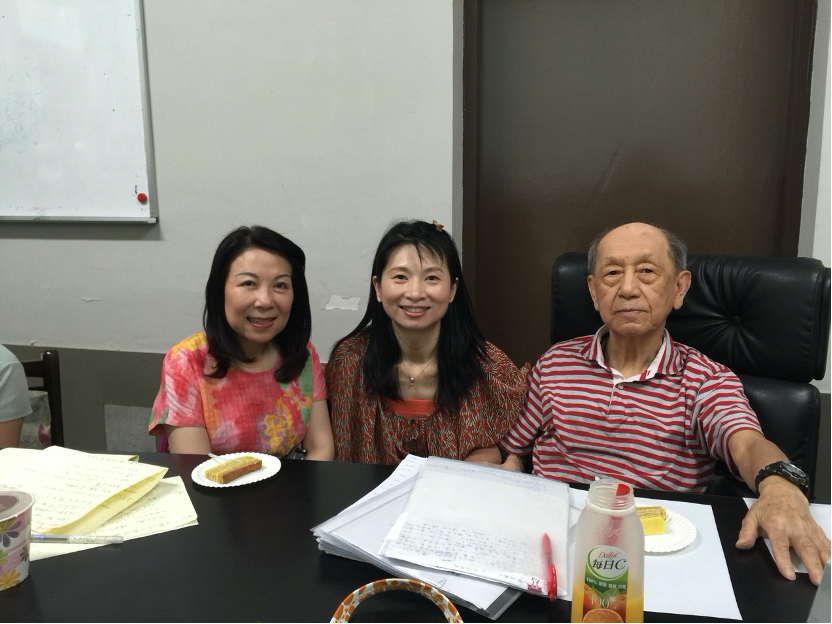

2015/07/28 提前慶祝湯老師生日照片(地點:輔仁大學外語學院)

2019/06/21 輔大跨文化研究所授課照片(地點:文化大學建國分部)